Le métier de marin et surtout celui de régatier est de plus en plus celui d’un technicien de ‘haut vol’ capable de comprendre, mettre en œuvre et maîtriser des technologies pointues utilisées aujourd’hui pour la conception, la fabrication et l’utilisation des voiliers de course.

Ces évolutions, si elles permettent d’améliorer les performances des voiliers, peuvent cependant conduire à terme à une ‘virtualisation’ du marin à bord, voire à sa disparition pure et simple.

1. Elaboration du cahier des charges

1. TECHNOLOGIES MISES EN ŒUVRE AUJOURD’HUI SUR LES BATEAUX DE COURSE

Phases de construction d’un voilier

A) Elaboration du cahier des charges

Aujourd’hui le marin participe à la définition du cahier des charges de son bateau en fonction de ses objectifs (course au large, régate à la journée, tour du monde en solitaire ou en équipage, etc.), des règles de course qui s’imposent à lui (type de bateau, taille de l’équipage, etc), et de ses moyens financiers, principalement déterminés par les sponsors qu’il a réussi à convaincre pour financer son projet.

Il faut savoir que les voiliers de course peuvent aujourd’hui représenter des investissements de plusieurs millions d’Euros, auxquels il faut rajouter les coûts de fonctionnement annuels qui peuvent être très lourd (surtout en cas de casse de matériel, ce qui n’est pas rare sur ce type de bateau).

1. Elaboration du cahier des charges

Le marin choisit ensuite un architecte naval et un chantier avec lesquels il échange régulièrement afin d’orienter leurs travaux :

-

Type de coque (monocoque ou multicoque),

-

Surface de voilure et type de voiles

-

Options techniques : bateau extrême avec des technologies d’avant-garde (exemple : foils, quille pendulaire, ballasts, simple ou doubles safrans, surface de voilure, type de mat) ou bateau plus classique (quille fixe, simple safran, voilure raisonnable, etc.) mais plus fiable.

-

Aménagement de l’habitacle en fonction de ses choix : très dépouillé, plus ou moins bien protégé, plus ou moins confortable

-

Choix du matériel électronique et des sources et moyens de stockage d’énergie nécessaires (solaire, éolien, hydro générateur) en fonction de la consommation électrique de tous ses équipements.

B) Modélisation

En fonction du cahier des charges qui lui est présenté, l’architecte naval propose des options et des matériaux. Pour cela il utilise des logiciels de modélisation (CAO ou Conception Assistée par Ordinateur), du type CATIA de Dassault Systèmes, qui sont très répandus dans des domaines comme l’aéronautique ou la construction automobile.

L’architecte peut aussi proposer de réaliser des tests en bassin de carène ou en soufflerie avec un modèle réduit afin de valider ses calculs. Les essais en bassin servent alors à vérifier et ajuster une conception déjà définie et à donner plus de certitudes sur la performance réelle du navire compte tenu des limites du processus de modélisation.

Limites de la modélisation. Confrontation de la théorie et de la pratique : Enseignements de la route du Rhum 2018

Bien que couru dans des conditions météo difficiles (vents de 35 à 40 nœuds, creux de 5 mètres deux jours après le départ), la Route du Rhum 2018 n’est pas exceptionnel en terme de taux d’abandon, mais il a été marqué par la casse de nombreux de ces nouveaux bateaux volants (Gitana, Banque Populaire, Macif, Sodebo) et la victoire du ‘vieux’ multicoque Idec (mis à l’eau en 2010, mais qui a déjà gagné deux fois la route du Rhum) de Francis Joyon.

Selon Xavier Guilbaud du cabinet d’architecture VPLP qui a conçu Banque Populaire, « on émet des hypothèses, mais on ne sait rien encore […] Il faudra analyser la structure du bateau, ou ce qu’il en reste, pour tenter de se forger une opinion. Aujourd’hui on arrive à simuler l’impact des vagues sur les plateformes, mais on ne voit pas encore les déformations induites sur ces mêmes plateformes. On n’est pas encore arrivé au stade où l’on peut simuler ce qu’un bateau va rencontrer durant un tour du monde, quantifier le nombre de vagues qu’il va devoir négocier et quantifier les sollicitations de la structure. […] ».

Est-ce un constat d’échec ? Partiellement, car la limite des connaissances dans l’étude de ces nouveaux bateaux volants dont les vitesses (plus de 40 nœuds dans des vagues de 5 mètres de haut) semblent avoir été sous estimées. Xavier Guilbaud avoue d’ailleurs « qu’il y a une certaine forme d’empirisme dans l’étude de ces bateaux volants et les causes des avaries sont difficiles à déterminer. Sous la pression des équipes, on construit des bateaux légers, ça casse, puis on renforce. Dans le doute on ajoute plus de matière sans avoir la conviction que c’est la vraie raison de la casse ».

Concernant la casse du bateau Gitana, elle serait due à une ‘sortie de route’ : au moment de l’accident, le bateau naviguait à 40-42 nœuds dans des vagues de 4,5m, et il a quitté brutalement sa trajectoire, sans doute en raison d’une défaillance de son pilote automatique.

Le bateau a alors ‘planté’ ses 3 étraves dans l’eau, ce qui a provoqué un ralentissement très fort –décélération de l’ordre de 1,4G- cause de la casse.

L’empirisme a encore de beaux jours dans la construction navale et seule l’expérience et les tests en grandeur nature peuvent donner des résultats fiables.

C) Mise en Œuvre

Puis vient la phase de construction, confiée à un chantier naval doté des outils et compétences nécessaires pour réaliser le bateau.

L’évolution de la construction navale est fortement liée à celle des matériaux utilisés, tant pour les coques, les cordages et les voiles.

Evolution des matériaux utilisés pour réaliser la coque d’un bateau :

Ainsi, le bois, le polyester et la fibre de verre sont des matériaux très utilisés pour la construction des bateaux de plaisance en raison de leurs coûts raisonnables, leur facilité de mise en œuvre et de réparation.

Par contre, les matériaux dits « composites » (*) , à base de carbone / kevlar, sont privilégiés pour les bateaux de régate afin de réduire la masse des structures tout en conservant un excellent rapport masse / rigidité / résistance. Mais ces matériaux sont très coûteux et leur mise en œuvre nécessite une expertise particulière et des matériels spécifiques comme par exemple un four autoclave pour leur cuisson sous vide.

(*) Définition : « un matériau « composite » est constitué de l’assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles et de nature différente, se complétant et permettant d’aboutir à un matériau dont l’ensemble des performances est supérieur à celui des composants pris séparément »

C’est grâce à ces matériaux composites que se sont développés les voiliers de course du XXIème siècle, et notamment les voiliers ‘volants’ à foils.

Cette évolution des matériaux a également permis de disposer aujourd’hui :

-de cordages plus résistants (à base de fibres synthétiques) et légers (hydrophobes) que les cordes en chanvre utilisées jusqu’au XIX siècle.

- de voiles plus légères et durables que les voiles tissées en coton.

Aujourd’hui il existe même des voiles ‘moulées’ lors de leur fabrication (ex : 3DL) en fonction du type de bateau et des performances attendues.

D) Electronique embarquée :

Les navigateurs disposent aujourd’hui à bord d’une multitude d’outils électroniques de communication ou d’aide à la décision sur lesquels ils passent plus de temps qu’à régler leurs voiles ou barrer leur bateau !

Table à carte de Bureau Vallée

Table à carte de Banque populaire IV

Aujourd’hui la course au large impose une bonne communication autour de l’événement sans laquelle il n’y aurait pas de sponsors, donc pas de course. Et c’est pour cela que les coureurs au large sont devenus aussi de grands communicants. Le skipper Sébastien Josse déclare « À bord, j'ai un système très simple qui fonctionne avec un smartphone et du wifi. Je peux réaliser des vidéos avec un iPhone et j'ai juste à allumer mon antenne satellite pour les envoyer ! C'est d'une simplicité d'utilisation absolue mais cela a été un réel défi technique pour mettre au point cette solution. »

En effet, outre le fait de répondre aux vacations radio, les skippers ont même des obligations audiovisuelles en la matière : les marins du Vendée Globe doivent envoyer chaque semaine pendant la course au moins sept photos, assurer au moins deux visio-conférences en direct, et transmettre des images vidéo tournées à bord.

Pour cela, ils disposent d’un matériel qui est à la fois de plus en plus miniaturisé et de plus performant, mais aussi ‘marinisé’ afin de répondre aux contraintes d’un milieu particulièrement hostile (humidité, chocs). Pour la transmission de mails et la téléphonie, les skippers disposent donc à bord de moyens de communication téléphonique par satellite comme le système dit « Fleet », basé sur des satellites géostationnaires mis en place par l’armée américaine dans les années 1980 avec une couverture mondiale.

Le Fleet permet au marin de se connecter à Internet, pour notamment récupérer les fichiers météo et ainsi établir une stratégie.

Pour des liaisons moins consommatrices de débit (pas de vidéo), le marin peut utiliser un téléphone satellite de type Iridium.

Pour communiquer de bateau à bateau sur une courte distance, les skippers utilisent la radio VHF qui émet en « AIS », c’est-à-dire qu’elle envoie un signal relayé par les autres bateaux. Ce signal peut servir à localiser un bateau en détresse, ou à un régatier pour connaître le cap et la vitesse de ses concurrents les plus proches (cela peut être intéressant d’espionner les concurrents...)

Antenne Fleet destinée à un voilier & couverture satellites Fleet – Téléphone Iridium

.Pour les télécommunications :

Carte météo avec indication du vent

Carte indiquant la route optimale en fonction du vent, de l’état de la mer, les marées, les courants et des performances du bateau :

.Pour connaître sa position et définir sa trajectoire

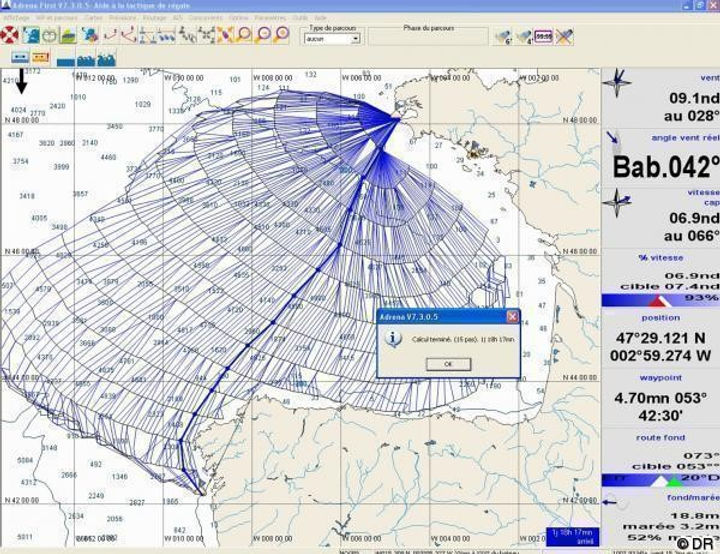

Les navigateurs, comme les automobilistes, utilisent aujourd’hui des GPS pour connaître leur position et tracer leur route. Mais ceci est aujourd’hui insuffisant pour être performant, et ils ont donc également recours à des logiciels ‘prédictifs’ : ces logiciels récupèrent des cartes météo par satellite puis calculent le ‘chemin optimal’, en fonction de la météo et des performances du bateau.

Comme ses logiciels peuvent être interfacés avec le pilote automatique du bord, les coureurs au large peuvent passer 80% de leur temps devant leurs écrans et diriger leur bateau depuis leur table à carte par un simple clic de souris !

Les coureurs au large peuvent également avoir recours, quand cela est autorisé par les règles de course, à un ‘routeur’, qui est un spécialiste de la météo. Celui-ci reste à terre pour analyser les prévisions météos et proposer ensuite au navigateur la route optimale vers la ligne d’arrivée. Parmi ces routeurs, on peut citer Jean-Yves Bernot qui travaille régulièrement avec des navigateurs très connus.

E) Gestion de l'énergie

Un autre sujet crucial à bord des voiliers (de course ou pas) est la gestion de l’énergie. Avec la multiplication des appareils de mesure (de la vitesse, de la force du vent, de la profondeur, etc), d’objets connectés (radio, système fleet, etc) à bord, et surtout avec la présence d’un pilote automatique gros consommateur de watts, il est important de ne pas être victime d’un blackout (panne totale d’électricité). Pour preuve, on peut citer les retours à St Malo, quelques jours après le départ, de plusieurs participants de la dernière Route du Rhum, dont le favori Armel Le Cléach, en raison de problèmes de production ou de stockage de l’énergie à bord. Il est en effet inimaginable aujourd’hui pour un participant à une course sur plusieurs jours, semaines ou mois, de devoir rester à la barre tout le temps ou de faire le point au sextant pour connaître sa position !

.Production de l'énergie

Pour produire de l’énergie, les navigateurs disposent de plusieurs moyens. La principale source est un alternateur monté sur le moteur ou le groupe électrogène, diesel ou essence, à bord. Ce moteur est ‘plombé’ au départ de la course, de façon à ne pas pouvoir être utilisé pour faire avancer le bateau, sauf cas d’urgence qui entraîne ayant pour conséquence une disqualification immédiate (cf cas d’Alex Thomson lors de son atterrissage sur une falaise en Guadeloupe à la dernière Route du Rhum 2018).

Une deuxième source d’énergie sont les panneaux photovoltaïques installés sur le pont du bateau et dont la production est proportionnelle à la surface des panneaux et à l’ensoleillement. Ces panneaux procurent une énergie d’appoint car ils ne peuvent à eux seuls faire face aux besoins énergétiques importants d’un bateau de course (à commencer par le pilote automatique), et ils ne produisent rien la nuit ou en l’absence de soleil. De plus, il faut tenir compte de l’orientation de ces panneaux par rapport au soleil pour bien fonctionner, ce qui est problématique sur un voilier. Sur des bateaux de croisière ce problème peut être en partie résolu par l’installation des panneaux sur une potence à l’arrière, avec le double effet néfaste d’augmenter le poids et la prise au vent du bateau.

Cette énergie solaire peut être complétée par des aérogénérateurs (ou éoliennes) ou hydro générateurs (variante ‘aquatique’ de l’éolienne trainée derrière le bateau).

Panneaux solaires

Aérogénérateur (éolienne)

Hydrogénérateur

.Production de l'énergie

La gestion de l’énergie est un enjeu majeur à bord d’un voilier moderne :

→ Définition de l’architecture de systèmes électriques autonomes Très Basse Tension (12, 24, 48VDC).

→ Gestion de Technologies de production et stockage d’Energie Electrique Autonome (Génératrice, Solaire, Eolien, Hydrolien, Batteries)

→ Définition de réseaux Multiplexés Embarqués.

Avec ces systèmes, la production d’énergie n’est pas constante car elle varie en fonction de la force du vent et de la vitesse du bateau. Par ailleurs, sur un voilier, on ne peut installer que de petites éoliennes qui ont une production limitée. Quant aux hydro générateurs, outre qu’ils ralentissent le bateau, ils ne fonctionnent plus aux hautes vitesses atteintes par les voiliers de course.

Il s’agit donc de deux modes de production d’une énergie d’appoint qui ne peuvent couvrir l’intégralité des besoins des voiliers de course d’aujourd’hui.

Groupe électrogène pour voilier

Moteur diesel

.Stockage de l'Energie

Quant au stockage de l’énergie produite, il se fait au moyen de batteries dont la capacité sera calculée en fonction de la capacité de production et de la consommation électrique du bord. Cependant, l’énergie électrique ne se stocke pas … ou mal !

Pour s'en convaincre il suffit de comparer la densité énergétique du pétrole dans un réservoir avec celle de l'électricité dans une batterie : Dans le cas du pétrole nous avons une densité d'énergie de 5 000 Wh/kg en tenant compte des rendements du moteur thermique. Dans le cas d'un accumulateur au plomb nous atteignons péniblement une densité d'énergie théorique de 40 Wh/kg et de 80 à 160 Wh/kg pour les accumulateurs Lithium.

Par ailleurs, les batteries pèsent lourd, ce qui est très défavorable un voilier de course : il est donc illusoire de disposer à bord d’un voilier de course allégé au maximum, un lourd parc de batteries capables de tenir toute la durée d’une traversée transatlantique ! Ce simple constat permet de comprendre pourquoi aujourd’hui on a du mal à se passer du moteur diesel ou bien du groupe électrogène sur les voiliers !

Cet essor des nouvelles technologies conduira-t-il à une virtualisation du marin ?

On ne demande plus au marin d’aujourd’hui les mêmes compétences qu’au marin d’hier Il est de plus en plus un technicien et un communiquant avec un rôle d’exécutant au sein d’une équipe. Grace aux nouvelles technologies embarquées et aux nouveaux moyens de communication, demain il pourrait être possible de diriger entièrement un bateau depuis la terre. Ceci passera bien sûr par une phase nécessaire de fiabilisation des bateaux 'volants' à la surface des flots sans en subir les contraintes.

Une question alors se pose : peut-on imaginer demain des courses à la voile sans marin à bord ?

-

La régate 100% virtuelle : demain existe déjà : Virtual Regatta

Virtual Regatta est un jeu en ligne multijoueur de simulation de régate qui permet à des joueurs en ligne de participer aux courses à la voile les plus mythiques et dans les mêmes conditions météorologiques que les concurrents réels. Ce jeu, créé par Philippe Guigné, a connu un vrai succès depuis sa création en 2006 :aujourd’hui ce sont près de 1 million de marins virtuels issus de plus de 100 pays qui naviguent sur Virtual Regatta grâce à leur ordinateur ou smartphone.

Ce jeu suscite beaucoup d'intérêt car :

-Tout le monde y a accès pour peu qu'on s'intéresse à la voile : 300,000 marins virtuels pour la Route du Rhum 2018.

- Pas de préparation spécifique requise : ll suffit de télécharger l'application, de créer un compte et de choisir une course.

-Budget nul car gratuit ou très limité si on achète des améliorations payantes.

-Aucune expérience ou compétence requise : le vainqueur 'Virtuel' du Vendée Globe 2012 est un francilien qui n'a jamais mis les pieds sur un voilier et qui a pourtant battu le temps du vainqueur dans le monde réel (François Gabart)

- Facilité d'utilisation : manoeuvre en un clic (changement de cap ou de de voile en cas de modification du vent)

- Durée de la course indentique à la course réelle, ce qui impose d'être patient et persévérant (un Vendée Globe dure au minimum 2 mois!)

- Conditions météo simulées évoluent en temps réel comme pour les concurrents en pleine mer.

- Travail d'analyse des données météo pour choisir la meilleure route.

- Possibilité de faire des quarts, comme un marin, en se connectant au site à toute heure du jour ou de la nuit afin de vérifier les conditions météo et la bonne marche de son bateau

- Possibilité de jouer en équipe : en famille, ou à plusieurs en se partageant un bateau : exemple d'un équipage franco-japonais qui se relayait H24, ou formations d'animations en entreprise autour du jeu.

Mais il a aussi de nombreuses limites

- Le risque de bug n'est pas théorique : en 2010 une panne serveur a empêché le départ des 100.000 marins virtuels en même temps que la vraie course.

- Personnalisation du bateau limitée : A l'exception d'options payantes, seules les couleurs des voiles et de la coque peuvent être modifiées.

- Pas de travail de conception ou de personnalisation du bateau, et pas d'aléa technique comme dans une vraie course (sauf si crash sur des rochers)

- Absence totale de sensations 'marines' : le joueur virtuel ne subit pas les contraintes de la navigation : froid, chaud, chocs, bruits, sensation de vitesse, réalisation des manœuvres, etc…

- Pas d'équité réelle entre les participants : système d'options payantes pour optimiser son bateau (plusieurs voiles, ajout de foils, d'un régulateur d'allure, de winches plus performants, de notifications en cas de problème) qui ne mettent pas tous les participants au même niveau , ou partage d'un bateau à plusieurs qui permet de répartir les veilles (et donc de bien dormir !).

- Possibilité d'avoir plusieurs comptes et donc plusieurs bateaux sur une même course.

- Même en participant à plusieurs courses virtuelles, on reste un joueur en ligne et on ne devient pas un 'marin'

Mais il semble y avoir aussi de nombreuses limites

- Coût très élevé : bateau + système de commande à distance qui limite l'accessibilité du jeu à des concurrents fortunés

- Risque d'aléa technique (casse du bateau, collision, perte de connexion) avec impossibilité de réparer à distance, et avec pour conséquence la perte immédiate , voire complète du bateau

- Mêmes contraintes de veille qu'un marin à bord, mais pas d'immersion 'marine' du concurrent (conditions météo, humidité, etc...)

- pas d'aventure 'humaine' qui fait l'intérêt de la course à la voile

2. Alternative : « Drone Regatta » :

est-ce que ça peut marcher ?

Une alternative à Virtual Regatta pourrait être une course de voiliers réels à l'échelle 1 et commandés à distance via des liaisons satellite comme des drones. Dans Drone Regatta, le marin reste à terre où il dispose d'une plateforme de commande qui lui permet de manœuvrer le bateau, et de voir ce qui se passe à bord.

Ce idée semble intéressante car :

- Les concurrents peuvent participer depuis n'importe quel lieu sur le globe

- Intermédiaire entre une course réelle et une course virtuelle :

- Durée de la course identique à la course réelle, ce qui impose d'être patient et persévérant (un Vendée Globe dure au bas mot 2 mois!)

- Travail de conception de vrais bateaux.

- Expérience marine requise pour une navigation optimum : maîtrise de la conduite d'un bateau à voile dans toutes les conditions de mer, sens marin pour s'adapter aux éléments réels : houle, vent, risques de collisions avec d'autres navires

- Travail d'analyse des données météo pour choisir la meilleure route.

- pas de risque humain : le navigateur pilote son bateau en restant à terre

- Possibilité de faire des quarts, comme un marin, en se connectant au site à toute heure du jour ou de la nuit afin de vérifier les conditions météo et la bonne marche de son bateau

- Possibilité de jouer en équipe